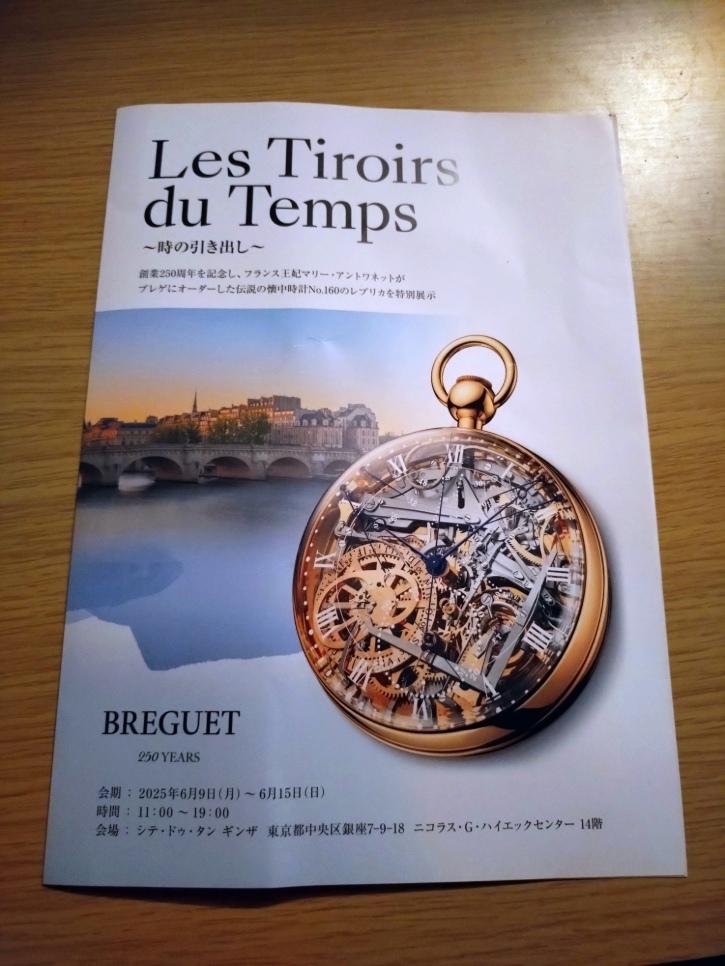

今年、ブレゲは創業250周年を迎える。これを記念し、日本を含めた世界各国のブティックで同社の栄えある歴史を称える企画展「Les Tiroirs du Temps ~時の引き出し~」が開催されることとなった。日本ではこれに先駆け、予約制のスペシャルエキシビションが東京・銀座にあるニコラス・G・ハイエックセンターにて行われた。諸事情により出遅れてしまい、かなり今さら感があるが、本稿はその参加レポートだ。読んでいただければ幸いである。

※本稿で使用されている画像は一部修正されています。

足を運ぶに至った経緯

筆者がこの展示会の存在を知ったのは今月10日のこと。スケジュールと予算を考えると余裕は無く、断念しようと考えていた。しかし、告知の内容を見て、無理に時間と予算を作ってでも行くべきだと思った。なぜなら、あのブレゲの伝説的な懐中時計「No.160 マリー・アントワネット」を忠実に再現したレプリカ、ブレゲ「No.1160」が展示されるからだ。

もはや迷う必要はない。早速、公式サイトから同展示会の予約を申請した。

銀座に到着

昼過ぎに銀座に到着。予約した時間より、大分早く着いてしまったが、場所は銀座。時間を持て余すことはない。今回の会場のニコラス・G・ハイエックセンターを含め、あちこちに有名な時計屋はあるし、歩いていると大抵3分に1回、フェラーリやランボルギーニ、ロールスロイスといったハイエンドカーに出会うからだ。時計と外国車が好きな筆者にとって、これ以上楽しい場所はない、まさに楽園のような場所である。どんな車と出会うかワクワクしながら、ブラブラと歩いていたが、今回は日が悪く、そういった車たちに出会うことはあまりなかった。(帰り際にジャガー Eタイプを目撃したのは本当に幸運だった!)

時間はまだあったが、銀座散策にも飽きてきたので、会場であるニコラス・G・ハイエックセンターへ向かった。地上14階、地下2階の同センターはスウォッチグループ・ジャパン本社の他、カスタマーセンターや傘下ブランドのブティックが入居しており、最上階である14階にはイベントスペース「シテ・ドゥ・タン ギンザ」が設けられ、様々なイベントが開催される。無論、今回の展示会もそこで行われる。センターにはそれぞれのブティックへ直接行けるガラス張りの専用エレベーターと各階に止まる通常のエレベーターが存在する。今月9日にブレゲ ブティックへの直通エレベーターの油圧チェーンが切れ、エレベーターが傾くということがあった。幸いにもその時、エレベーターには誰も乗っておらず、けが人はいなかったとのこと。

グラスヒュッテ・オリジナル ブティック直通のエレベーターに乗り、グラスヒュッテ・オリジナル、スウォッチ、ブランパンと見て回り、通常のエレベーターで3階に降りて、ブレゲを覗いていると、そこにいたスタッフの方が早めに会場に入れることを教えてくれた。

筆者は早速、エレベーターに乗り込み、14階へ向かった。

いよいよ、「No.1160」をこの目で見ることができる。

緊張感が高まる中、いよいよ会場へ

「シテ・ドゥ・タン・ギンザ」に到着。受付を済ませ、会場の地図とパンフレットをもらい、いざ、会場へ。よく考えてみたら筆者はこういった展示会に行くのは初めてであり、妙に緊張してしまった。

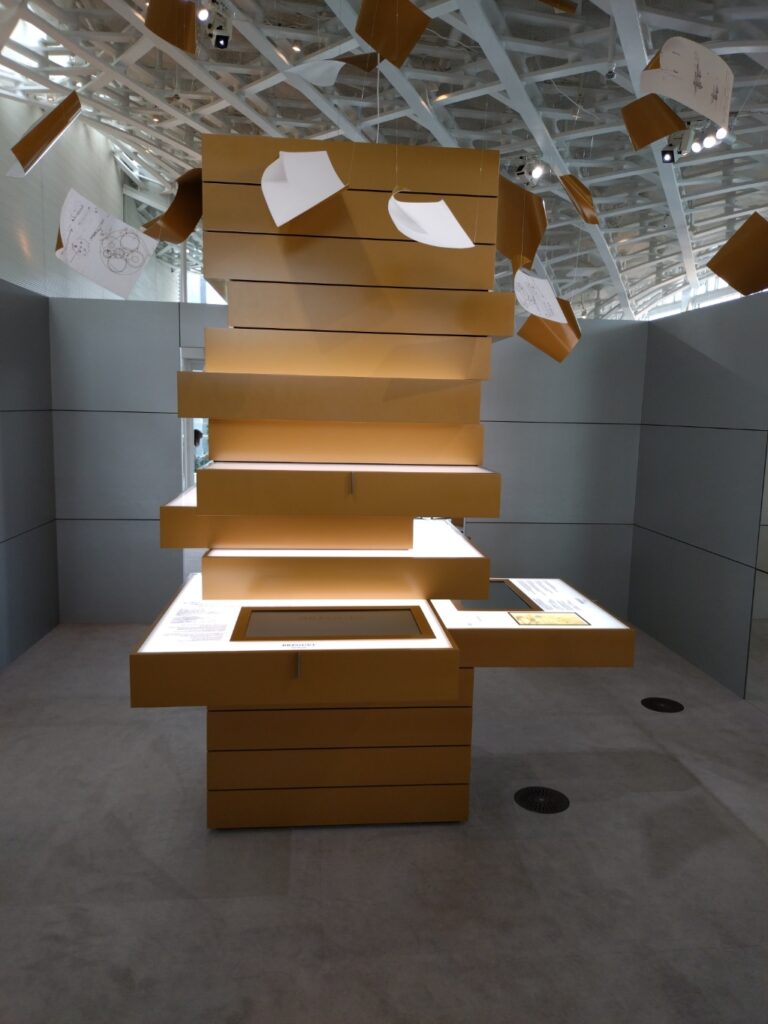

会場に入り、最初に目に入ったのは大きな引き出しのオブジェ。そして、その奥には今回の主役、ブレゲ「No.1160」が展示されている

……だけではなかった。

今回の展示会、「No.1160」だけではなく、250周年を記念し、発表された新作も展示されると聞いていたが、それだけではなかったのだ。

なんと、ブレゲのコンプリケーションモデルが一堂に会しているではないか!

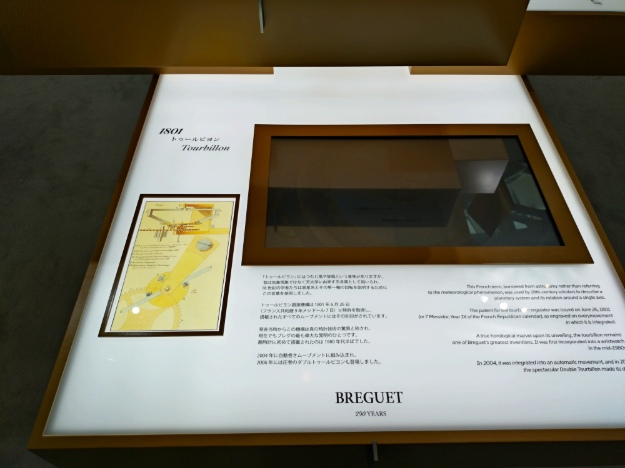

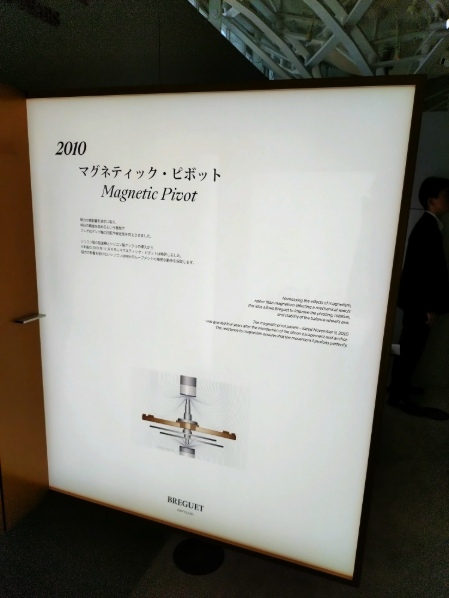

ブレゲが生前に発明したトゥールビヨン、リピーター、パーペチュアルカレンダーだけではなく、現代のブレゲが発明したマグネット・ピボット、インスタント・ジャンプ・タイムゾーン搭載のオーラ・ムンディまでもがそこにはあった。

ブティックでもこれだけのレアピースを一度に見ることはまず難しい。危うく、興奮と歓喜の感情が入り混じった何かが表に出そうになったが、なんとか抑え込み、努めて紳士的に会場を見て回った。

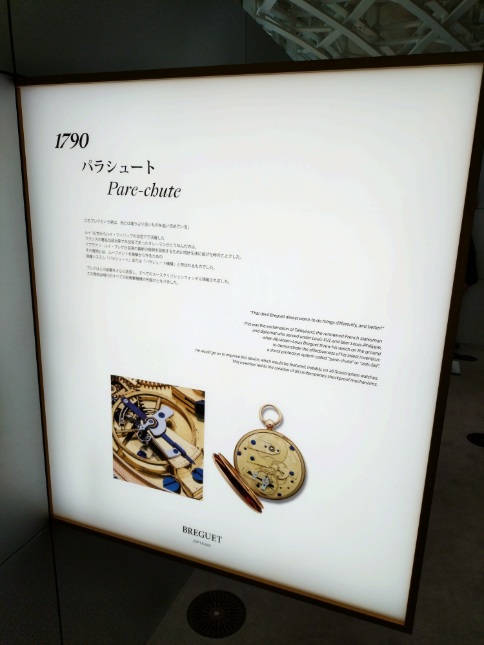

↑展示会のタイトルにもなっているように、会場内は”引き出し”をあしらったショーケースや展示物で構成されていた。今回、”引き出し”をテーマにしたのは創業者アブラアム=ルイ・ブレゲをはじめとする先人たちの創案を”引き出し”に集め、敬意を表するということなのだろう。会場の壁や天井には引き出しから舞い上がったかの如く時計の図面があちこちに飛び交っており、250年におよぶブレゲの哲学を現代に伝えているかのようだった。写真左は前述の引き出しのオブジェ。写真右のようにディスプレイが3つ設置されており、ブレゲが生み出したペルペチュアル、トゥールビヨン、スースクリプションの解説が映し出されていた。

↑会場内には創業者アブラアム=ルイ・ブレゲの発明と現代のブレゲの発明についても展示されていた。「時計界のレオナルド・ダ・ヴィンチ」「時計の歴史を200年早めた男」と称された彼の意志は現代においても継承されている。テン真(テンプの軸)に時計最大の弱点ともいえる磁石を使って、高精度を実現させた「マグネティック・ピボット」はいかにもブレゲらしい発明だ。

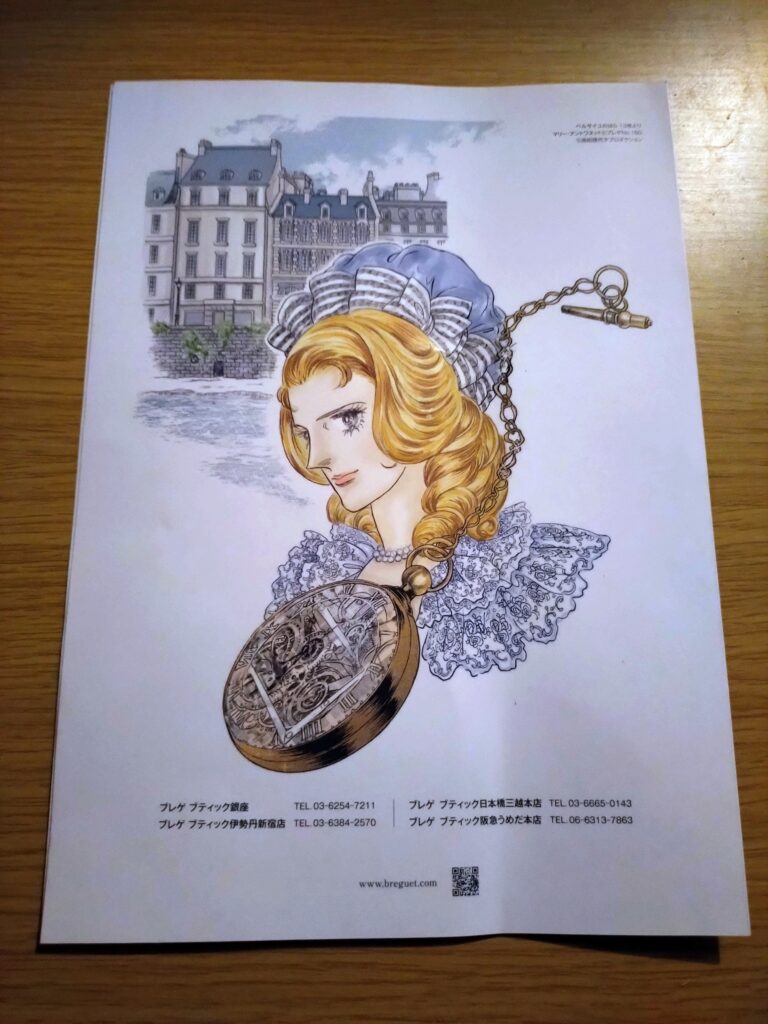

↑今回の展示会はなんと、池田理代子 氏原作の漫画「ベルサイユのばら」とのコラボレーション。同作品の13巻ではマリー・アントワネットとアブラアム=ルイ・ブレゲ、そして「No.160」についてのエピソードが描写されているとのことで、パンフレットの裏表紙には同作品のイラストが描かれていた。会場にもイラストが展開されているとのことだったが、どうやら時計バカの筆者は展示されている時計に夢中になりすぎて、それに気づかなかったようだ。パンフレットはその場で撮影し忘れ、帰宅後に撮影。

展示物

No.1160 ”マリー・アントワネット”

あの伝説的な懐中時計、ブレゲ「No.160」を忠実に再現したレプリカ。レプリカとはいえ、その佇まいは現行のブレゲにあるような煌びやかなものではなく、重厚感のある力強いものだった。左下にある白い文字盤は「No.1160」のもう一つのダイアルであり、グラン・フー・エナメル製。生きているうちに、この時計に出会えるのはとてつもない幸運だと思っている。

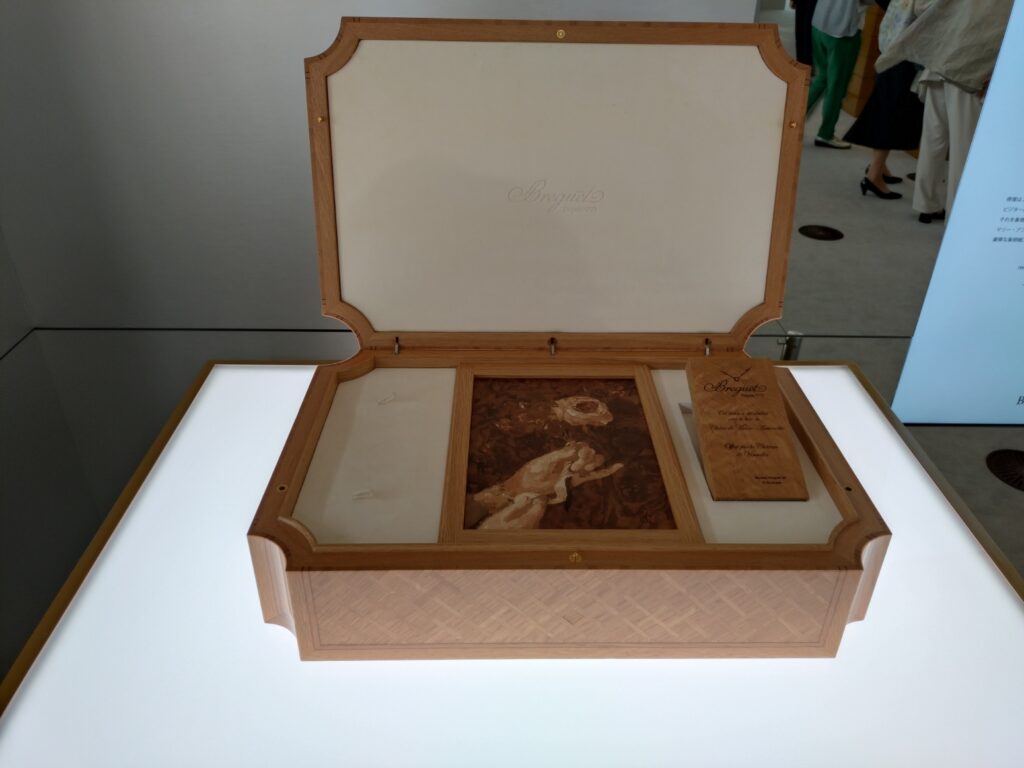

↑「No.1160」の専用BOX。ヴェルサイユ宮殿内のプチ・トリアノン宮殿にあったオークの木が使われている。同宮殿の修復を支援したブレゲにこの木が提供され、この豪華な時計BOXが製作された。箱の外側の模様はプチ・トリアノンの床のデザインを再現している。

250周年を記念した新作モデル

↑創業250周年にあたり、ブレゲの創業地であるフランス・パリで発表された「クラシック スースクリプション 2025」。1797年にブレゲが販売した懐中時計「スースクリプション」を現代に蘇らせたモデルだ。ケースは本作のために新しく開発された「ブレゲゴールド」であり、初代ブレゲ時代に使用されたゴールドの色調を再現している。250周年を祝うのにこれ以上相応しいものないだろう。

↑「クラシック スースクリプション 2025」同様、創業250周年を記念し、製作された「トラディション 7035」。中国・上海で発表され、世界限定250本の生産となっている。特徴的なブルーの文字盤は半透明のグラン・フー・エナメル製で、新しいギョーシェ装飾「ケ・ド・ロルロージュ」が施されている。「クラシック・スースクリプション」同様、ブレゲゴールド製のケースを備えている。

↑アメリカ・ニューヨークではブレゲのパイロットウォッチとして名高い「タイプXX」の新作「タイプXX 2075」が発表された。2種類のモデルが製作され、両モデルともブレゲゴールドのケースを備え、民間用として1955年にブレゲが販売した「Ref.1780」をオマージュしている。

写真左はブラックアルミニウム文字盤仕様のモデル。航空技術者として多くの実績を残した5代目ブレゲ、ルイ=シャルル・ブレゲはアルミニウムを主成分とする素材「ジュラルミン」を航空機に使用した先駆者であり、ブレゲ初となるアルミニウム文字盤を採用した本モデルはそのリスペクトが込められている。搭載ムーブメントは15分積算計を備えた「Cal.7279」。

写真右はサテン仕上げが施されたシルバー925製文字盤のモデル。搭載ムーブメントは30分積算計を備えた「Cal.7278」。タキメータースケールが印字されたインナーベゼルやインデックスのデザインなど、文字盤やムーブメント以外にもブラックアルミニウムモデルとの違いがみられ、どちらかというと、クラシカルでドレッシーな印象だ。こちらは世界限定250本の生産となっている。

2タイプの文字盤を展開したのは元々シルバー文字盤の「Ref.1780」をブラック文字盤に置き換えたという経緯から。つまり、実際に販売された「Ref.1780」と”幻”となった「Ref.1780」を再現したというわけだ。また、両モデルのムーブメントには「ブレゲXIXスーパービドゥン”クエスチョン・マーク号」と大西洋のエングレービングが施されている。これは1930年にパリ・ニューヨーク間を無着陸で飛行するという偉業を成し遂げた同機とその開発者である5代目ブレゲ、ルイ=シャルル・ブレゲを称えてのもの。

至高のコンプリケーションモデルたち

マリーン トゥールビヨン エクオシアン マルシャント 5887

トラディション トゥールビヨン フュゼ

クラシック クロノメトリー 7727

クラシック ミニッツリピーター 7639

マリーン オーラ・ムンディ 5557

クラシック パーペチュアルカレンダー 7327

クイーン・オブ・ネイプルズ”デイ・ナイト”

いずれ、本ブログでもブレゲの歴史について取り上げようと思う。

最高の時計たちに出会ったあの日。筆者は帰宅後、数日は余韻が抜けなかった。本当に来てよかった。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

よろしければ、X(旧ツイッター)にてフォローお願いします!

テンプスアーカイブ運営者 兼 ライター 稲葉 淳 X(旧ツイッター)アカウント